原创 淳子 淳子咖啡

《秋色》油画 黄阿忠 作

曾经,一直坐在浦江饭店的阳台上,看上海的屋顶。一色的清水红瓦,被岁月托在那里,一托便是几十年。旧是旧了,偏是这旧,像似显影水一般的,让上海的老房子褪去了早先的繁华,一点一点露出了真迹。

先跳出来的总是房顶上的老虎天窗,屋顶的瓦片一张一张的叠在那里,工笔的绵密里,也还是有留白,很大的一块。

房子自然是旧了,可它的好看就在“旧”字里面。

窗台上种了月季,明媚的样子。月季好养,不娇贵,如同小市民的日子。早上晾出去的衣衫,飘荡在微风里,有点风情,有点期待。

阿忠说,他的童年,家住曹家渡,常去三观堂桥看苏州河。其实,河的两边也没有什么风景,只是一些硕大无边的厂房,钢架混凝土,红砖砌成的烟囱。那时光,苏州河水还是清亮亮的,厂房的倒影在水面上晃动。这一晃,竟也过去了四十年。

四十年后的阿忠,一路寻找,越过了几重山几重水,再看山再看水,山已不是山,水亦不是水。还是站在桥上,还是苏州河岸边的烟囱、钢架、机器和厂房,一缕一缕的烟雾中,阿忠将内心的思考、压抑、忧郁、童年记忆中的浪漫,倾泻在色彩和画布上,于是诞生了《逝去的风景》。那些断面的、局部的、被特写或者被变形了的色块和线条,是一部启示录,里面潜伏着画家很烫的一颗心和很纯净的一颗灵魂,给都市迅速消退的工业文化遗迹做了一场情感的告别。画面中的漫长和孤独,令人想起德国作家托马斯·曼的小说《威尼斯之死》。

阿忠说,威尼斯已经很老了,运河边上的房舍也已斑驳,脚下的大理石和引桥的台阶留下了历史的印痕。河道狭窄,并不清澈的河水,无息地流淌着,充满了灵气。许多年前,阿忠看过一部电影:《威尼斯面包师的儿子》,情节早已模糊,但镜头中的威尼斯却深深地印在脑子里——晨曦中的桥埠,老墙,窗台,窗台上的黄玫瑰,拜占庭式的拱门,装饰艺术的线条,或蓝绿、或黄棕,与灰墙形成强烈的对比,很有油画的调子。小船过来,分割了门和窗子的倒影。这时的阿忠,却要想起江南水乡的黛瓦粉墙,青石板小巷,悠悠河道中的乌篷船和船夫的毡帽。这样境界的两两相望,便使得他的威尼斯里有了江南的秀色,他的江南水乡里,则有了威尼斯的颜色。

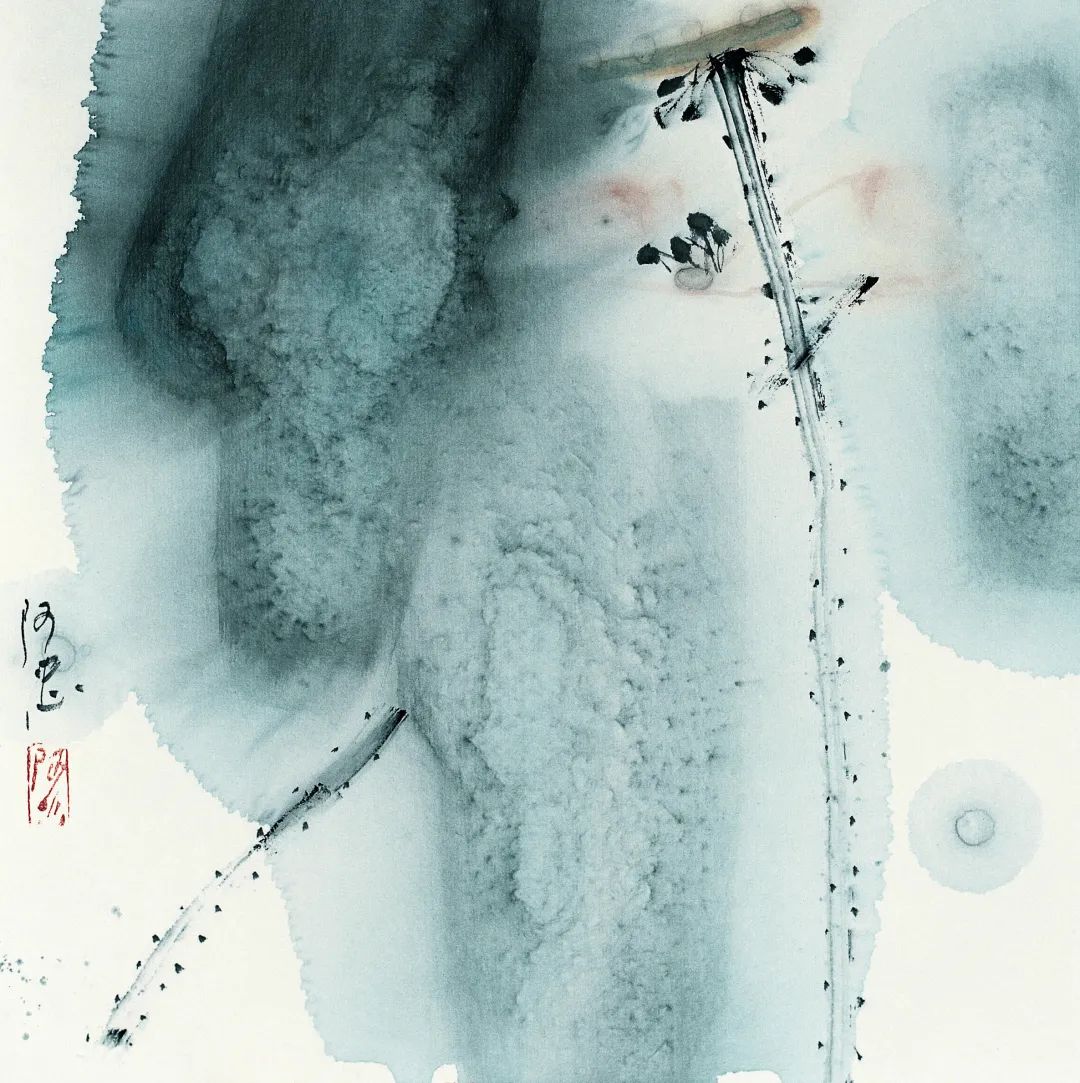

渡轮。站在甲板上,博斯普鲁斯海峡的天空,譬如中国画的大泼墨,这一笔,那一笔,五彩斑斓,亦有工笔的线条勾勒,颇有乾隆年间钱大昕的意味,楷法写枝干,行草写花叶。

《桌面》油画 黄阿忠 作

《拉卜楞寺后山》油画 黄阿忠 作

《倒影》油画 黄阿忠 作

《露浓风荷》油画 黄阿忠 作

阿忠恍惚起来,以为是在上海,海鸥饭店的窗前,也是这样的图案——轮船,烟囱,屋顶,天际线,拖长的汽笛里,有跌宕萧索的深挚。

坐有轨电车,去王宫附近的一个浴场。路灯亮了起来,雨很细,很密,悄无声息,是上海春天毛毛雨的样子。蜿蜒的轨道,爬行在鹅卵石路上,譬如两条游走的水蛇。想起小学一、二年级的时候,乘2路有轨电车去八仙桥,去有外廊的金陵路的光景。

进得罗马式的大型公共浴场,满眼都是石头,石头的柱子,石头天穹,石头的雕塑,石头的镂花护窗,一种大教堂的辉宏壮观和庄严神圣。

著名画家安格尔在87岁的时候画了他一生中最著名的作品《土尔其浴室》——成千上万人的男女,在撒满鲜花的浴池里杯盏交错,尽情享乐。他和毕加索一样,老得抽不动烟了,但始终顽强的保持着抽烟的欲望。

浴场中间,一个巨型的石头圣坛上,铺开波斯线毯,躺在温暖的石头上,阅读帕慕克的《伊斯坦布尔——一座城市的记忆》,阿忠的心灵有深深的隐疼——我们的文化和文明,在我们急于画虎类犬地模仿西方城市时突然毁灭了。自觉为知识分子的阿忠感到内疚、失落、无奈,还有愤怒。

暮色笼罩了蓝色的清真寺,鸟儿飞过,不着痕迹。

曾经,一个冬日,在日本伊豆,川端康城写作《伊豆舞女》的地方,同行者沉沉睡去,阿忠独自一人来到温泉浴场,鱼儿一般,潜入池中。他在等待。大约一支雪茄的功夫,玻璃幕墙外,露出了天光------晨曦,淡淡的雾气里,房子出来了,海湾出来了------那是浮世绘的构图。他无语。他被美震慑。

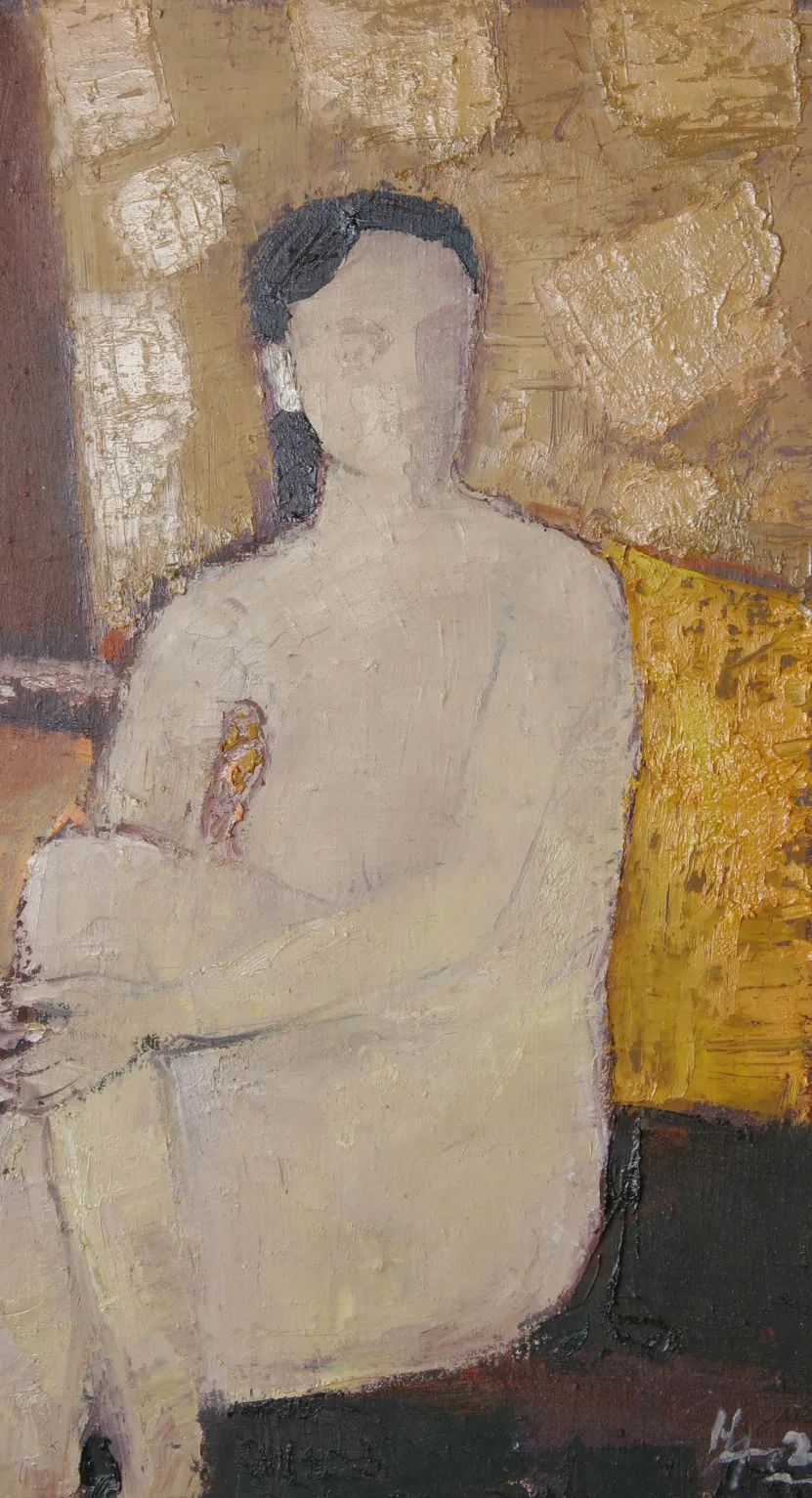

《人体》油画 黄阿忠 作

本雅明说,外人看一座城市,感兴趣的是异国情调或美景。而对一个把故乡当异乡、对异乡深怀乡愁的人来说,却始终掺杂着参差对照的回忆。这种回忆,有一种优美的忧伤的气质。

这样的气质,日后,落在了画布上,成就了阿忠的欧洲印象系列。

那天,在阿忠的画室,一幅未完成的油画,极简主义,只有两种颜色,白色和蓝色。

阿忠说,这是希腊。

希腊是上帝随意撒出去的一把珍珠。

那里有世界上最美的日落,最壮阔的海景,其中的一座小岛—— 圣托里尼岛,是希腊的文明发源地 ,疑似柏拉图笔下神奇古国亚特兰提斯。 白色的船,白色的帆,白色的细浪,白色的海鸟,白色的村落,一条白色的小船游过,划出一道白色的水际线——蓝色的天,蓝色的海,蓝色的桌子,蓝色的床——希腊把全世界的蓝色和白色全用完了。

在希腊,人们只有两种选择,要么做艺术家,要么骑着驴在港口和村落间游荡、坐船去火山岛闲转、在爱琴海边吃烤肉、在伊亚看落日,然后把自己的灵魂染成白色或者蓝色。阿忠是那种不放下也自在的人。天上人间,他都能兼顾。梦醒转来,梵高的激情,修拉的点彩,克利的冷毅,莫迪利亚尼的简洁,以及吴昌硕的金石味,文人气,融合成阿忠特有的中西艺术道行。

十九世纪后期,写实主义注重素描、结构、触觉,印象派倾向于色彩、气氛、视觉和意念。阿忠的取向,着意于氛围、气息、空气的流动、光线的关系。他的欧洲印象系列,改变了建筑外墙的颜色,拆散了建筑的物理结构,把色彩的表现空间压缩到极致,将具象打碎,用自己的审美趣味和心念做了色彩和线条的重新拼贴组合。巴黎的街灯,威尼斯的窗子,希腊的城墙,安特卫普的街道,每一个细节里,读的出普鲁斯特,雨果,狄更斯,或者米开朗琪罗,高更,塞尚------是寓含江南水墨、东方禅意的十四行诗,工整和规矩中,营造出收敛的浪漫。

阿忠说,艺术家应该是一个熔炉,具有高温,冶炼古今中外一切可用之材,烧制出自我的有色合金。

1979年,在《上海十二人画展》上,阿忠遇见诗人、画家芦芒。他对阿忠道:“不要再去写生了。你现在需要的是心中的感受,画出你心中的感受”。

一席话,一扇天窗。柳暗花明。所谓心悟万物。

六祖慧能在菩提树下为“风动”还是“树动”问题争辩。六祖慧能说,不是风动,也不是树动,是心动。

心,是感悟,是境界。架上绘画的题材,一代一代,亘古不变,不同的是,大师们用心灵点燃了艺术,涅槃出各自的风骨和精神。

岁月无边。

守候架上几十年,那根搁置画布的横档上,积满了厚厚的油彩。阿忠有慧根,有悟性,他从大师手中借得一根火柴,划亮了堆积在桌上的器皿,从此,光不动,树不动,山不动,物物不动,而一颗艺术的心灵却在物体中流动,嫁接出互为对话、映衬、补充的两种绘画语言——油画和国画。

《爱琴海》50*80cm 油画 黄阿忠 作

《风车》油画 黄阿忠 作

《晨曦》油画 60*120cm 黄阿忠 作

《西班牙隆达小镇》油画 60*60cm 黄阿忠 作

《窗》120*90cm 油画 黄阿忠 作

《巴黎小镇》45*45cm 油画 黄阿忠 作

点染春衫无限度。

阿忠一手油画,一手水彩,形成了迷人的混血气质。他的荷花系列是南朝的乐府,小令,清新、伶俐、委婉,又如宋人长短句,几根线条、三二墨块、一团朦胧。一副落款为《凌波仙子》荷莲,一枝花梗从画的左侧斜探出来,几乎横穿过整幅画面,直达画的右上方,加上荷花的重量,整幅画向右倾,笔力扛鼎,出奇制胜,隐约间,又找得到油画的技法。

西班牙画家米罗,也画过一张水墨,窄窄的一条,像中国的手卷,点缀着浓淡不同的墨点,不经意间,自有一种醉人的情趣。黄阿忠的企图心,大约是要在东、西两界之间穿越。

画室里总找得到好茶。阿忠抿了一口桂花龙井,领我在八仙桌前坐下,从书堆里抽出一本他的水墨画册,自己则坐在棋盘前。无人对弈,就一个人,静静的在那里,点一支烟,比缓慢还缓慢,一口一口,吞云吐雾,自得其乐,自我享受,一派不以物喜,不以己悲的名士做派。

坐在阿忠的对面,埋首于画册。前几页,全是山水,孤舟,小溪,村落,田地,树林,远山,天际,惜墨如金的一点鹅黄,一点翠绿,有似曾相似的感觉。待翻倒后面的莲荷,豁然开朗。却原来,阿忠在纸笔砚墨之间,追求的是一种埋金埋沙的泰然,怡然和安静。

一位女子进来,五官匀称,在水池里捧出一碟鲜果,摆在桌上,殷勤周到。

“红袖添香了?”我问。

阿忠圆圆的脸笑成一个弥勒佛。

于是打趣说要庆贺。

女子倒也大方,没有忸怩,去酒柜取酒。酒吧台上,一捧风干的莲,硕大的叶子,遮天蔽日,红尘积淀下的妩媚,经历了四季,俨然已是不见岁月的没骨莲了——那是阿忠喜欢的化境。

END

文 | 淳子

图 | 黄阿忠

制作 | 毛豆子

PROFILE

黄阿忠

海派油画名家

1952年生于上海,毕业于上海戏剧学院。中国美术家协会会员、中国油画学会会员、上海美术家协会常务理事、上海美协油画艺委会副主任、上海作家协会会员、上海大学美术学院教授,博士生导师。作品曾参加第七、八、九届全国美展,首届中国油画展,第二、三届中国油画展,第一、二届全国水彩、水粉画展,中国油画艺术大展,上海美术作品大展等,并获第八届全国美展优秀奖,第二届全国水彩、水粉画展优秀奖。1982年至2006年分别在上海、福州以及日本的东京、群马、高崎,马来西亚的吉隆坡、韩国首尔等地举办个展。

原标题:《十四行诗和南朝乐府》