点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

青春接力守护古老敦煌

——敦煌研究院牢记嘱托加强人才队伍建设的实践探索

光明日报调研组

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时,来到敦煌研究院,察看珍藏文物和学术成果展示,听取文物保护和研究、弘扬优秀历史文化情况介绍,并同有关专家、学者和文化单位代表座谈。习近平总书记强调,要关心爱护科研工作者,完善人才激励机制,为科研工作者开展研究、学习深造、研修交流搭建更好平台,提高科研队伍专业化水平。

夏至时节,万物繁盛。5月以来,敦煌研究院佳音不断:文物数字化保护团队获得第28届“中国青年五四奖章集体”;副研究馆员李波获得全国五一劳动奖章;保卫处入选“最美文物安全守护人”推介名单……

这是近年来敦煌研究院人才队伍建设成果迭出的缩影。在甘肃省委省政府的大力支持下,敦煌研究院编制数量大幅增加,引进博士16人、硕士35人,50余人次入选国家和省部级人才计划。

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时,来到敦煌研究院,察看珍藏文物和学术成果展示,听取文物保护和研究、弘扬优秀历史文化情况介绍,并同有关专家、学者和文化单位代表座谈。习近平总书记强调,要关心爱护科研工作者,完善人才激励机制,为科研工作者开展研究、学习深造、研修交流搭建更好平台,提高科研队伍专业化水平。

敦煌研究院历来重视人才培养,建院80年来,聚集培养了一支敦煌学研究和文物保护的专业人才队伍。日前,光明日报调研组走进敦煌研究院,了解该院如何优化人才发展环境、加强人才激励保障,助力敦煌研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。

甘肃敦煌莫高窟。资料图片

筑巢:优化人才发展环境

随着最后一班满载游客的大巴车从莫高窟返回敦煌市区,白日的喧嚣散去,莫高窟再次静了下来。在城市中久居,人们会对此处的寂静感到惊叹,广袤无垠的大漠中,只余下风掠过白杨树梢发出的沙沙声响。

敦煌市位于甘肃省西北部、河西走廊西端,多年来,敦煌研究院就像珍惜沙漠中的水资源一般珍视人才、呵护人才、尊重人才。

近年来,在甘肃省的支持下,敦煌研究院拓宽人才引进渠道,在原有事业单位公开招聘的基础上,实施高层次人才考核招聘、急需紧缺专业硕士研究生考核招聘、校园招聘、定向培养等多项引进模式,考古、土木工程、美术学等7项专业也纳入全省急需紧缺人才目录。

“我们将现有人员编制面向科研人才倾斜。2019年以来累计引进招聘专业技术人员67人。”敦煌研究院人力资源处副处长郭毅介绍。

敦煌研究院提升人才引进待遇,将博士研究生引进补贴由6万元提升至20万元,新增配套科研启动经费15万元至30万元,2019年以来新引进博士16人、硕士35人。此外,敦煌研究院装修改造人才公寓,推进实施科研用房建设等多个项目工程,全面提升和改善办公和生活条件。

“我们住在莫高窟的职工公寓,起初是两人共住一间,后来调整为单人单间。与老先生们住土坯房、喝咸水的日子相比,生活条件好了太多。”敦煌研究院保护研究所副研究馆员陈章说。

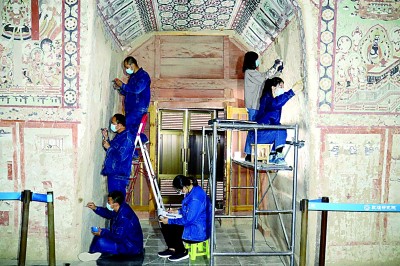

莫高窟158窟壁画修复现场。资料图片

2017年,陈章从西北师范大学动物学专业硕士毕业后,进入敦煌研究院工作。“我上学时从未想过自己会从事与文物有关的工作,因为我是学生物的。”他笑言。初到岗位时,生物研究室的前辈们已经在动物活动对文物保护的影响方面做了大量工作,基本摸清了甘肃省内石窟寺动物活动的情况。在前辈的指导下,陈章来到敦煌研究院辖炳灵寺石窟,开展鸟类多样性及其活动对石窟保护的影响等研究,自此踏入了文物保护领域的大门。

2023年起,敦煌研究院启动了一项青年人才支持计划,即为青年科研人员配设导师,帮助他们快速步入科研正轨。“部分助理馆员和馆员在学术起步阶段有困难,于是我们结合个体的研究背景、兴趣特长和所处部门的具体需求,为他们指定合适的导师,帮助他们确定研究方向,尽快适应科研工作。”敦煌研究院人力资源处教育培训科科长闫海涛介绍,目前该计划已开始试点,后续将根据实际效果进行调整,并逐步扩大覆盖面。

在事业上给予支持,在生活上给予关心。调研组在走访中发现,这是很多敦煌研究院员工的共同感受:

“公寓24小时有人值班,有需要小修小补的地方,随时有人上门解决。”

“无论是结婚、生小孩,还是家里老人过世、孩子考上大学,人生中每个重要时刻,领导和同事的关心从未缺席。”

“每年中秋节、春节,院领导都会邀请留在岗位的青年职工交流座谈,一起赏月、包饺子,气氛温馨融洽。”

“直到今天,研究院依然延续着每周三和周日开设班车的传统,供住在公寓的职工去市区采购生活物资。很多生活上的小事,院里都为我们考虑到了。”

…………

莫高窟第285窟。资料图片

引凤:完善人才激励机制

微风清凉,树影婆娑,夏日的敦煌研究院静谧和谐。对于用脑力创造价值的科研人员来说,相对宽松的环境能够帮助其更自由地探索未知。

“我们尽力为科研人员创造条件、提供保障,给予充分的信任和尊重,让大家能安下心来做学问。”敦煌研究院敦煌学信息中心副主任宋焰朋说。

设置科学的考核机制至关重要。以敦煌学信息中心为例,该部门对学术服务岗和科研平台岗实施分类考核。对学术服务岗的工作人员重点考察其服务质量,包括为专家学者提供信息的快捷度、服务态度等。对研究人员则着重考察其承担的课题和发表的成果,引导研究人员专注于学术道路。

近年来,敦煌研究院多次优化工资绩效分配方案,加大绩效激励力度。一方面,提高科研人员的基础绩效,特别是向长期坚守岗位的科研人员倾斜。基础绩效占员工工资的50%以上,这一举措既提高了科研人员的整体待遇,也奖励了工作年限长、长期坚守岗位的科研人员。另一方面,调增侧重课题项目和基础研究的科研绩效,鼓励科研人员多劳多得。2019年以来,敦煌研究院研究馆员绩效工资增长了60%以上。

在甘肃省委组织部和甘肃省人社厅的支持下,敦煌研究院启动实施内部等级晋升机制,对副高级职称评审享有自主权,拓宽了人才晋升通道。“启动内部等级晋升制度,意味着研究院在职称晋升时间和频率上的把控更加灵活,对于符合晋升条件的人员,研究院能及时调整落实。”郭毅介绍。

“内部评定的要求反而比省里统一评定的标准更高了。”郭毅补充说,敦煌研究院能够结合专业特色去制定更加细致的评价标准,让职称评审指挥棒更好地发挥作用。例如,要求研究人员独立主持课题,着重评价其自主研究能力;注重文物保护技术研究,其成果要能真正为解决文物病害服务。

在干部选拔任用的过程中,敦煌研究院将指标倾斜于年轻化、专业化的人才群体。如今,80后一代已经普遍担任起部门领导的重要角色,而90后和00后这两代人更是在科研领域崭露头角,成为创新研究的骨干力量。

值得注意的是,对于编外人才,敦煌研究院不仅将其纳入职称评审,还打通了其入编通道,进一步激发和释放各类人才活力。此外,2024年2月,甘肃省委宣传部等9部门联合印发《关于加强敦煌研究院人才队伍建设的若干措施》,明确对长期从事文物保护修复、文物数字化、考古研究、文化弘扬等工作的技能型编外人才,在严格标准、严控数量、确保质量的前提下,按照“一事一议、专事专报、专项招聘”的方式,按规定程序办理入编手续。

截至目前,敦煌研究院共有50余人次入选国家和省部级人才计划。敦煌文献研究所所长、研究馆员赵晓星便是其中之一。经过遴选推荐,她入选“甘肃省优秀青年文化人才”“文化和旅游部优秀专家”“第一批陇原青年英才”和甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才。

“入选省级人才工程后,我拿到了陇原人才服务卡。于我而言,入选人才库最大的意义,是自己的科研工作被单位和社会认可,我真切地感受到了甘肃省对人才的重视。”赵晓星感慨。

翱翔:搭建学习交流平台

敦煌研究院虽然地处西北一隅,但与国内外科研院所、文博机构的学术交流活跃频繁,每年有超过60人被派到国外做学术交流或者进修学习。

“敦煌研究院有国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心、古代壁画保护国家文物局重点科研基地、甘肃省敦煌文物保护研究中心……”敦煌研究院保护研究所副所长王彦武对这些科研基地如数家珍。

“依托这些国家级和省部级平台,我们可以申报研究课题,完善研究条件,开展试验研究和工程实践,更重要的是能和国内外高水平研究团队开展学术交流。”王彦武说,例如敦煌研究院联合牛津大学、美国盖蒂保护研究所、兰州大学和西北大学在全球6地同步开展土遗址暴露劣化试验,在工作交流中吸收新知识、学习新理念,提高专业水平。

在敦煌研究院,即便是刚入职的年轻人,也可以直接申请继续深造。敦煌研究院与北京大学签订高层次人才定向培养协议,与浙江大学、西北大学、兰州大学等多所高校建立了人才培养合作机制,为年轻人提供丰富的进修机会。

在员工学习期间,敦煌研究院发放全额工资,报销学费、住宿费和往返路费,毕业后还将落实相应的奖励补贴。据统计,敦煌研究院每年用于人才培训提升的投入资金有260余万元。2019年以来,支持青年专业人才进修硕士、博士学历43人,联合培养博士后14人。

宋焰朋在工作期间,攻读了英国莱斯特大学博物馆学博士学位。“领导们不仅放手让我们去读书,还会主动帮助解决工作生活上的困难,让我们没有后顾之忧。”宋焰朋说。

现如今,敦煌文化以更加青春的面貌吸引着年轻人的目光。公众只需打开手机,登录“云游敦煌”小程序,即可瞬间“穿越”至“数字藏经洞”,开启超时空沉浸式文博之旅。

在参与“数字藏经洞”项目的赵晓星看来,这是一个由众多不同学科背景的年轻人共同创造的作品,利用游戏科技呈现人文研究成果,以数字视听的方式展示敦煌文化之美。“每一个参与其中的年轻人,无论是研究历史文献的、石窟考古的,还是研究古建筑的、音乐的,从事新媒体和数字化的,都实现了跨学科协作互动。敦煌研究院是一个综合性平台,能够提供给年轻人展示能力、实现价值的舞台,这也是敦煌研究院最吸引人的魅力所在。”她说。

近年来,随着敦煌文化持续风靡海内外,不断有年轻人慕名而来,并愿意留在敦煌工作。赵晓星说:“也许来到敦煌研究院工作的人最初并没有坚守大漠的决心,但是当他们的想法、创造力在一次次开拓创新的实践中得以激发和实现后,他们也成为莫高精神的自觉践行者,最终与敦煌实现双向奔赴。”

加强人才队伍建设的经验和启示

文化传承,人才为本。面向未来,要深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,其中,人才是决定性的因素。为认真落实习近平总书记的殷切嘱托,敦煌研究院5年来采取各种措施加强人才队伍建设。

坚持人才的引进培养使用一体化推进。注重建设高水平人才队伍的科学性、系统性、体系性支撑,完善人才的引进、培养和使用机制,使各环节衔接配合,形成一个系统工程。首先,努力拓宽人才引进渠道,提升人才引进的质量和水平。在原有事业单位公开招聘的基础上,进一步优化实施多项人才引进模式。其次,不断优化人才培养模式,加大青年人才进修学习支持力度,加强专业技术人员继续教育培训、专业技能培训等方面投入。与高校建立人才培养合作机制,支持青年专业人才进修学位;与文博行业建立人才互派交流机制,择优选派优秀年轻干部赴国家文物局、省文物局以及直属单位交流挂职、顶岗学习。最后,充分发挥科研基地优势,搭建人才使用平台,全面加强与国内外高水平研究团队的学术交流,切实把推进重点工作、重大项目、重要课题与科研人才使用紧密结合起来。

从工作到生活全方位保障。从引进、培养、晋升、待遇等各方面提升各类人才保障水平。首先是不断提升人才引进待遇,新增配套科研启动经费,并通过人才公寓改造、新增购置等方式,全面提升人才住房保障力度。其次是积极放大绩效激励杠杆,全面向专业技术人才倾斜,稳步提高岗位津贴、科研绩效等激励力度。特别是针对关键人才、重点人才,多次调增、优化绩效分配方案。再次是进一步优化专业技术岗位内部等级评价标准,启动实施内部等级晋升,不断拓宽科研人才晋升通道。在职称评审中,将编外人才纳入职称评审,注重实施人才分类评价,不断激发和释放各类人才活力。最后是在科研合作、学术交流、项目支持等方面给予科研人才长期稳定支持,提供更加开放、宽松的科研环境。围绕稳定关键人才、扶持重点人才、培育青年人才的思路,用制度留人、待遇留人、事业留人。

加大人文和科技交叉人才队伍的建设。前瞻性地加大考古学、文物保护等相关专业的博士研究生和计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程、化学等急需紧缺专业硕士研究生的引进力度。依托高水平平台开展技术攻关、人才培养、协同创新,构筑国家级、省部级、行业以及院校、院企融合的高质量科研平台,促进学科交叉研究、学术交流、成果转化,形成一支有更加完善的知识结构与专业原创能力、有全球视域并掌握先进科学技术手段的多元复合型人才队伍。

发挥榜样示范和精神引领作用。榜样的力量是无穷的。以常书鸿、段文杰和樊锦诗为代表的敦煌研究院几代文物工作者,在几十年坚持不懈奋斗中凝练形成了以“坚守大漠,甘于奉献,勇于担当,开拓进取”为核心的莫高精神,体现了敦煌研究院文物工作者的坚守和奉献精神,在极其艰苦的物质生活条件下,对敦煌文化遗产保护事业的执着追求和无私奉献。新一代文物工作者要学习老一辈莫高窟人的先进事迹和高尚品格,怀揣对文化遗产保护事业的无限热忱,以典型引路,向榜样看齐,将莫高精神核心内涵融入日常工作中,不断为文化遗产保护事业注入新的活力。

(调研组成员:甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、中共甘肃省委党校〔甘肃行政学院〕中共党史教研部副主任、教授范景鹏;兰州交通大学艺术设计学院讲师米月;光明日报记者宋喜群、王冰雅,光明日报通讯员许芳红)

《光明日报》(2024年06月21日 05版)