点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化·走进乡村看振兴】

光明日报记者 高建进 冯家照 光明日报通讯员 邱春静

初夏时节,走进群山环抱的福建浦城县富岭镇双同村,古色古香的“森林人家”、文艺范儿十足的“诗部落”、一步一景的山间栈道,引来游人如织。酸甜可口的匡山酸枣糕、原汁原味的农家家常菜、醇香诱人的杨梅酒,都深受游客欢迎。

“每年夏天,我都会约几个朋友到双同小住几天。白天,呼吸着清新的空气,享受登山的快乐;夜晚,听蛙声虫鸣,看星河万里,十分惬意。”住在“森林人家”的徐女士说,这种说走就走的乡村游,满足了自己对诗和远方的向往。

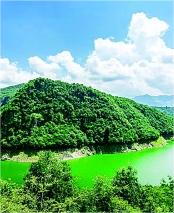

双同村匡湖风光。

双同村村民一同剥酸枣,准备制作酸枣糕。 徐强摄/光明图片

双同村“倚靠”匡山国家森林公园,拥有保存完整的大面积天然原始森林,林相整齐,群落完整,百年以上的珍稀古树比比皆是,野生动植物资源丰富,村庄旁静卧的匡湖,波光潋滟,风光秀美。匡山国家森林公园、国家级生态村、全国森林旅游示范区试点单位、全国美丽乡村创建试点乡村、全国生态文化村、全国文明村、全国美丽乡村示范村、国家森林康养基地……近年来,双同村取得的8块国家级“金字招牌”,见证了双同村坚持生态优先、融合发展的变化历程。

“其实早在三十多年前,我们这里还是十里八乡出了名的‘穷窝窝’。穷怕了的当地人,向森林抡起刀斧,当上了‘卖炭翁’,一座座炭窑,快速蚕食着这里的山林。”双同村党支部书记、村委会主任李仕银说,为了留得青山,一定要让大家放下刀斧!于是,他和村两委干部上山,挨家挨户做思想工作。功夫不负有心人,山上的炭窑终于熄了火。

“在村两委的带动下,村里树立村规民约禁止卖树,设置专职护林员,组建党员巡山队和扑火队,发动村民上山护林。大家达成了‘不砍一棵树,双同也致富’的共识。”李仕银欣喜地说,这些被保护下来的生态资源,让“靠山吃山”又有了新的定义。好生态、好风景吸引着八方来客,村民们“就地取材”,做好笋干、酸枣糕、高山茶、山核桃等特色农产品,打响了双同绿色发展品牌,娃娃鱼等珍稀物种也频现于山间,生物多样性得到了良好保护。

浦城是中华诗词之乡,历史文化底蕴深厚;而双同,亦是久负盛名。相传早在元末,章溢在此结庐隐居,其间,刘伯温、宋濂、叶琛等人经常造访,四人合称“匡山四贤”。其中,刘伯温在匡山留下千古名篇《苦斋记》,宋濂留下的《看松庵记》,更为匡山增添了文化气质。

“双同村诗词文化一脉相承,如今生活好了,我们也组建起了自己的‘匡山女子诗社’,用写诗作词的方式,来赞颂幸福美好的生活。”匡山女子诗社成员向琼说。去年,全国诗歌名家“梦笔生花·诗画浦城”采风活动也走进了双同,名家们留下了不少描写双同青山绿水、人文风情的优秀诗篇,为诗社成员提升诗词写作能力、持续传播诗词文化,提供了宝贵的资源。如今,村里还修起了150米的匡山诗词漫道、25块诗词石碑,建起了“诗部落”民宿。这些不仅展示了历代名家名作,更体现了村民们和慕名而来的游客对诗词文化的尊崇与热爱。

“为了给游客提供新鲜感,我们不断探索引入新业态,为推动乡村持续发展提供新动能。”富岭镇党委宣传委员马超介绍,近年来,村里成立了村级文化俱乐部,推出茶花灯、狮子灯、民间剪纸等文化体验活动,同时,打造青少年文化交流研学中心、乡村写生基地,开展“红色文化研学游”“四贤文化寻迹游”“诗词文化体验游”等,不断丰富游客体验。

生态美,文旅兴,带动了乡村富。双同村还依靠独特的山水生态资源优势,按照生态最美、生产最美、生活最美“三个最美”的理念,打造乡村“共富工坊”。

在青砖黛瓦的“古法纸灯笼加工坊”内,村民们正忙着扎灯架、糊灯纸,一片繁忙景象。“我们村的好东西很多,要让它们走出大山、走进市场。‘共富工坊’发挥了很好的窗口作用,将进一步带动我们乡村产业发展。”乡贤朱继富介绍,“共富工坊”是涵盖电商、文创、特色农产品展销、乡贤招商、人才创业等于一体的综合平台,吸引了大量村民走出家门,进“坊”就业。目前,“共富工坊”内的丹桂茶、古法纸灯笼、青白瓷等区域已陆续布置完成,后续还将陆续完善其在“非遗”特色课程开设、助农直播、农技培训等领域的服务功能,激发“旅游+农产品”的产业潜能,助力村集体资产增值和村民增收。据了解,2023年,双同村村民人均收入近4万元。

“村里除了每年给我缴纳医保,到年终时,还会给我们60岁以上的老人发放1400元的慰问金,而且还给全体村民缴纳医保、社保。”88岁的村民陈小梅细数着身边的“幸福”,山林间的夕阳映在脸上,笑容特别开心。

《光明日报》(2024年06月25日 05版)