由于莆田地少人多,地理条件并不优越,靠科举取仕仅是少数人之事,所以对大多数人而言,必须谋求于其他出路。南宋莆田籍史学家郑樵说:“吾莆地狭人贫,唯以读书为业。”然而,科举是少数人得意、“几家欢乐几家愁”的事,许多陪跑者享受不到读书带来的福利,而且没有田产作为支撑,读书也是难以为继的。于是,“故其学书不成者,挟以游四方,亦足糊其口。或以绘画、命卜自寿江湖间”。明代,商业进一步发展,原本只顾埋头读书的莆田人,也不得不抬起头来行商,或者以绘画、算命为业出外谋生了。加之明末的“倭祸”、清初的“迁界”,造成社会动乱,人口锐减,对外贸易中断,更使得世家大族与其依附的土地脱钩。物质基础的匮乏,加上文教氛围被全然破坏,此时唯有投身工商业方能自救。

莆田人素有勇敢和冒险精神。历史上,许多莆田人白手起家打拼出一番事业。众多外出经商的兴化人,活跃在省内外各地,经营着从修鞋到钱庄的诸种行业,被称为“中国的犹太人”。当时在南京、芜湖、上海、安庆、台湾、香港等地都可以看到莆田人的踪迹,以至于有“无兴不成镇”“无莆不成市”之说,可见莆田商帮的影响力。

莆田商人并不满足于在祖国本土发展,早在唐代就有人远涉重洋,到海外谋生。据《有宋兴化军祥应庙记》记载:“往时游商海贾,冒风涛,历险阻,以牟利于他郡外番者。未尝至祠下,往往不幸……泉州纲首朱纺,舟往三佛齐国。斋请神之香火而虔奉之,舟行迅速,无有艰阻。往返曾不期年,获利百倍,前后之贾于外番者未尝有是。”宋元时,莆田人不仅南下东南亚,而且东渡日本,北上朝鲜。据记载,元至正二十七年(1367年),莆田仁德里台谏坊(今荔城区西天尾镇俞里村)俞良甫东渡日本,从事雕版印刷业,成为历史上有记载的旅居异国的兴化人的先驱。

明隆庆元年(1567年),福建开放海禁后,莆仙人移居东南亚经商谋生者渐多,出现了自郑和七下西洋之后的第一个华人出国高潮,而且奠定了华侨祖籍多为福建、广东两省及去向多为东南亚各国的格局。明末清初,战乱频繁,社会动荡,莆仙人大批逃亡日本长崎、鹿儿岛及东南亚各地。鸦片战争以后,一批莆仙人被作为“契约华工”卖到中国澳门、东南亚、美洲和非洲各地。民国初期,国内军阀混战,兵燹匪患、宗派械斗不断,民不聊生,又促使大批莆仙人出境避难,出现了第二个华人出国高潮。第二次世界大战后,旅外侨胞及其后裔大多加入侨居国的国籍,成为外籍华人。

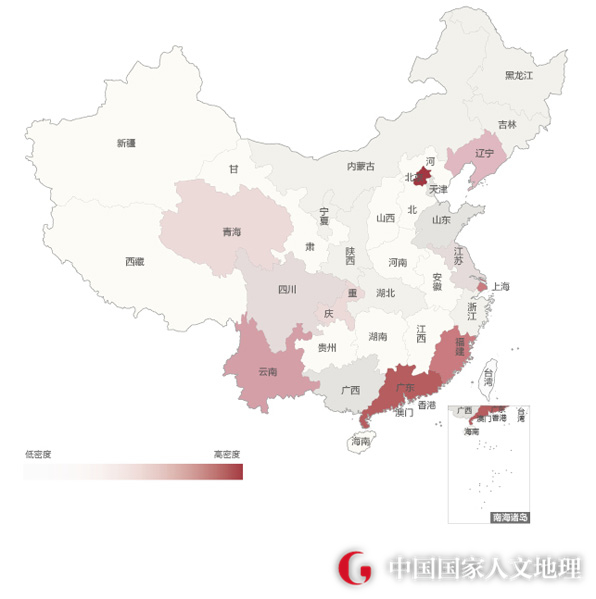

如今世界各地莆商约有220万人,足迹遍及85个国家和地区。在海外,莆籍商人艰苦创业,经几代人奋斗,不少人事业有成。著名的有新加坡远东集团及香港信和集团主席、地产商黄廷方,新加坡最大的私营船主和私人石油贸易商林恩强,印度尼西亚力宝集团主席、银行家李文正,印度尼西亚纸浆大王、棕榈大王、新加坡金鹰国际集团主席陈江和等。在国内各大中城市,有70多万莆商活跃在各条经济战线,特别是在木业木材、民营医院、珠宝首饰、工艺美术、加油站、快餐小吃、鞋革等行业,莆田商人独树一帜,年创产值约2万亿元。

莆商敢为天下先、敢谋天下事、敢闯天下路。莆商人数之众多,商业资本之雄厚,经商范围之广泛,营商能力之强健,成为“福建三大商帮”之一,被誉为“闽商之精英”,为世人所瞩目。莆商在妈祖文化的熏陶下发挥正能量;在特殊的地理条件和文献名邦的文化滋养里,孕育 “精、诚、勤、俭、孝、和”的品格;在“下南洋”“闯天下”的艰苦创业路途上,铸就莆商特有的精神,始终怀有爱国爱乡的桑梓情怀。莆商足迹遍布天南地北、长城内外,可以说:有市场的地方,就有莆田人的身影。

中国莆商分布示意图