找回失落于尘土中的故事——读元渠姨墓志

编者按:近日,罗新主编《彼美淑令——北朝女性的个体生命史》由北京大学出版社出版。《彼美淑令》所收十一篇文章,利用新出北朝墓志、石刻史料和传统文献史料,尽力描摹北朝女性的个体生命史。通过一个个具体的故事,讲述不同社会阶层和不同人生际遇的北朝女性,也从生命史书写出发力图展现不同以往的北朝历史画卷。经出版方授权,中国作家网遴选其中《找回失落于尘土中的故事——读元渠姨墓志》一章发布,以飨读者。

《彼美淑令》,罗新 主编,北京大学出版社2024年6月

史书中有不少这样的人,他们惊鸿一瞥,留下让人印象深刻的言行,随后无声无息,消失于历史长河中,再无踪迹可循。《北史·后妃传·段昭仪传》就记载了这样一则故事:

段昭仪,(段)韶妹也。婚夕,韶妻元氏为俗弄女婿法戏文宣,文宣衔之。后因发怒,谓韶曰:“我会杀尔妇!”元氏惧,匿娄太后家,终文宣世不敢出。昭仪才色兼美,礼遇殆同正嫡。后主时,改适录尚书唐邕。

段昭仪是这篇传记的主角,可是传文讲述的段韶妻元氏与高洋结仇的故事,占去了全传的大半。故事中的主角并非传主段昭仪,而是她的嫂子元氏。段昭仪嫁与北齐文宣帝高洋,婚礼当晚,元氏按当时婚俗中戏弄新郎官的惯常做法折腾高洋,没想到得罪了他,一直怀恨在心。后来高洋有一天想起旧事,怒从心头气,恶向胆边生,对元氏的丈夫段韶说,一定要杀元氏。段韶把话传给妻子,吓得她只好跑进娄太后宫里躲藏,再不敢出来,一直到高洋死。

元氏肯定没有死在高洋手里,因为《北史》记她“终文宣世不敢出”。但是,高洋驾崩之后,她的命运如何呢?史书全然不提。不仅如此,她的信息也非常残缺,我们只知道她姓元,是段韶的妻子,她的父母家世、个人生平甚至名字,史书只字未提。这个在乖戾无常的文宣皇帝恐吓下担惊受怕好久的可怜女人,就这样在史书里骤然一现,留下了一个充满戏剧色彩的故事,又悄然消失了。

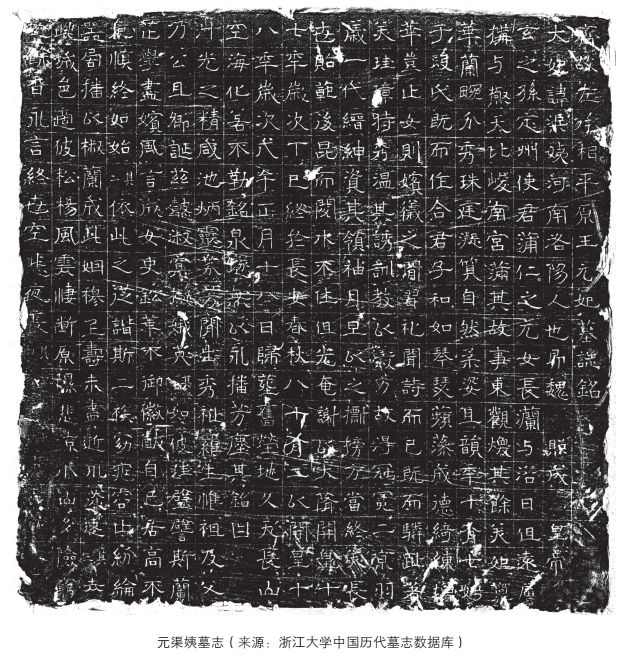

2004年,《碑林集刊》第10辑发表了王其祎先生的《新发现〈隋元妃渠姨墓志〉跋》。据跋文,作者本人并未看到碑刻原物,所据只是友人提供的拓片,“亟披读一过,知为隋志新品,未见著录”。作者根据拓本志题“隋故左丞相平原王元妃墓志铭”,又志文中出现“年十有七娉于段氏”,推知段氏即北齐重臣段韶,指出志主即是前引《北史·后妃传·段昭仪传》中段韶的妻子元氏,感叹“不意以元氏之长寿,入隋又活了十八年”。2007年,王其祎、周晓薇编纂的《隋代墓志铭汇考》(以下简称《汇考》)由线装书局出版,书中对这方墓志给出了完整的录文。

2013年冬,北京大学历史学系部分师生前往河北正定墨香阁考察,我作为研究生有幸参与。墨香阁主人刘秀峰先生向我们展示了他的藏品,数百方中古墓志呈现在我们面前,叹为观止。没想到,王其祎所跋的元氏墓志的原石,竟“藏身”于这数百块碑刻之中!其后,我们在叶炜老师主持下开始整理这批珍贵的碑志材料,根据刘先生提供的拓片,结合《汇考》录文,我们整理的元渠姨墓志录文如下:

齐故左丞相平原王元妃墓志铭

大妃讳渠姨,河南洛阳人也。即魏照成皇帝/玄之孙,定州使君蒲仁之元女。长灡与浴日徂远,层构与极天比峻。南宫满其故事,东观焕其余美。妃禀华兰畹,分秀朱庭,凝质自然,柔姿且韵。年十有七,娉于段氏。既而作合君子,和如琴瑟,藻成德,绮练增华。岂止女则嫔仪之间,习礼闻诗而已?既而趾著美,珪璋特秀,温其诱训,教以义方。故得冠冕二京,羽仪一代。缙绅资其领袖,月旦以之标榜。方当终美长世,贻范后昆,而阅水不休,徂光奄谢。以大隋开皇十七年岁次丁巳终于长安,春秋八十有二。以开皇十八年岁次戊午正月十八日归葬旧茔。地久天长,山空海化,若不勒铭泉隧,无以永播芳尘。其铭曰:

淑光之精,咸池炳灵,芬芳间出,秀祉罗生。惟祖及父,乃公且卿,诞兹懿淑,寔拟娥英。其一:如彼珪璧,譬斯兰芷,学尽嫔风,言成女史。铅华不御,徽猷自己,居高不危,慎终如始。其二:依此之从,谐斯二族,窈窕容止,纷纶/器局。播以椒兰,成此姻穆,上寿未尽,逝川从速。其三:去此城邑,适彼松杨,风云凄断,原隰悲凉。卜山多险,穷/隧余香,永言终世,空悲夜长。

王其祎先生2004年跋文将志题中的“齐”字误作“隋”,今据拓片,该字虽已颇为漫漶,但仍可辨识为“齐”字。其余录文虽与《汇考》略有出入,但信息基本一致。至此,虽然墓志出土时地与出土后的辗转流传情况仍属未知,墓志提供的信息亦颇为有限,但我们仍可根据史书中零零散散的相关信息,尝试大致勾勒出元渠姨的一生。

据《北齐书·段韶传》,段韶于文宣帝天保年间受封平原郡王,后主天统三年(567)拜左丞相,与元渠姨墓志志题之“齐故左丞相平原王”相合,参以前引《段昭仪传》称段韶妻为元氏,故可断定元渠姨即段韶之妻。“渠”字并非女性常见名字,或本作“蕖”。墓志云渠姨为“魏照成皇帝玄之孙”,“照成”一般写作“昭成”,即拓跋什翼犍,“玄之孙”应作“之玄孙”。元渠姨父蒲仁,蒲仁之名不见于史。渠姨死于开皇十七年(597),享年八十二岁,则当出生于516年。元蒲仁的定州刺史一职或是赠官,并非实任。墓志虽然记载了元渠姨父亲的姓名官职,但无从考证。渠姨死后墓葬所在,虽然没有直接的墓志出土信息,而志云“归葬旧茔”,当指段韶家族墓地。我们知道,段韶之父段荣墓志出土于河北曲周县北油村,段荣墓志亦称“改葬于邺城东北一百五十里,斥章城西南三里”,那么元渠姨墓志也应出于此地。

元渠姨十七岁嫁给段韶,那一年正是532年。前一年高欢大败尔朱兆,是年进入洛阳,拥立孝武帝。段韶自从高欢起兵之初就以亲信都督的身份跟随左右,后来参与了广阿之战、邺城之战、韩陵之战等关键战役,一路击败尔朱氏,532年随高欢入洛,不久便和元渠姨成亲。

据各种史料记载,高欢部下不少亲贵娶宗室女子为妻,甚至为此发生过一些纠纷。如高欢子高澄娶北魏孝静帝妹冯翊长公主,高演娶元蛮之女。高永乐墓志也记永乐妻系元渊之女。据《北齐书·孙腾传》,封隆之无妇,欲娶魏京兆王元愉之女平原公主,公主时寡居,亦欲嫁隆之,可是孙腾也看上了平原公主,心怀妒忌,于是间构封隆之。看起来,这些北魏皇族女子,无论待字闺中者,还是寡居者,对于出身行伍、戎马多年的六镇汉子,还是有着特别的吸引力。一方面,六镇新贵摆出蔑视元氏王公的姿态,极力压制他们的政治地位,但另一方面,并不妨碍他们争先恐后想要得到一个姓元的妻子。

当时失去政治保障的元氏成员正江河日下,六镇功臣武将轻易能娶元氏女子,便是一个证明。如平原公主,甚至主动想嫁给封隆之,大概也是要给自己和家人找一个靠山。加入新贵家族的元氏女子后来确有不少得到了保护,如元渠姨能够逃脱高洋的毒手,还是靠了段氏父子与娄太后的亲戚关系。高洋在位时大肆屠杀元氏,元氏有些人就因家中有女子嫁到新贵家族而幸免于难,如元蛮,他的女儿嫁给了后来成为北齐孝昭帝的高演,高演为元蛮苦苦哀求,使他最终躲过一劫。尽管多数人在高欢入洛时并不能预想到元氏成员的处境恶化到被屠戮殆尽的地步,但河阴之变以来的一系列政治发展推动了元氏地位逐渐下降的过程。

嫁给新贵的女子们可以说是“幸运”的,她们中有很多躲过了即将到来的对元氏的大屠杀,有的还能让家人一同免祸。但这种“幸运”的背景基调又是相当悲惨的。一方面,她们的“幸运”依赖夫家的庇佑,整个政治氛围和国家机器对元姓人物已经变得毫无尊重与怜悯,她们只能依靠夫家的保护才能勉强求得平安,否则,她们的命运会变得毫无保障。例如高澄妃冯翊公主,是北魏孝静帝之妹,在高澄死后遭到高洋万般羞辱。高演虽然极力营救元蛮,但高洋并不因他是北魏皇族就有丝毫的敬意。高演保护了自己的妻子和岳父,但等他死后,他的弟弟高湛成了皇帝,元妃很快再次陷入苦难与折磨。另一方面,也是最重要的,针对一个家族的屠杀,对于每一个家族成员都是一场灾难,即便那些勉强逃过一劫的人,也无法享受安宁与喜悦,而是不得不面对侥幸逃脱后的不安与恐惧。元渠姨尽管已经是段韶之妻,却还要紧张不安地东躲西藏过日子。拿到诺亚方舟船票而幸免的人,也毫无理由对大洪水造成的灾难而感到欣喜。

其实,对于使用“幸运”这个词,哪怕是加上引号表示反讽,我仍然是比较迟疑的。政治婚姻本来就没有多少幸运可言,更何况元渠姨等很多人是以类似于战利品的方式进入新贵家族的。古人有时会把这种故事渲染成佳话美谈,比如我们都很熟悉的大小乔与孙策、周瑜的故事。《三国志·周瑜传》注引《江表传》:“(孙)策从容戏瑜曰:‘桥公二女虽流离,得吾二人作婿,亦足为欢。’”可能是受《三国演义》等文学作品的影响,人们喜欢将大小乔与孙策、周瑜想象成恩爱夫妻,如孙策所说“亦足为欢”,然而二乔在整个故事中是失声的。她们本在江北的庐江居住,孙策攻破庐江,将二乔作为战利品掳至江东,使之流离他乡。历史没有记录下她们的恐惧与泪水,只见胜利者的得意和自以为是。元渠姨与二乔所谓的“幸运”,其底色是悲惨的,而这悲惨的直接缔造者,正是那些给她们带来所谓“幸运”的人。

高欢入洛两年后,孝静帝天平元年(534),魏迁都于邺。迁邺之初,元魏宗室的地位还没有立即一落千丈。如《北齐书》本传载元坦“历司徒、太尉、太傅,加侍中、太师、录尚书事、宗正、司州牧……为御史劾奏免官,以王归第。寻起为特进,出为冀州刺史,专复聚敛”;元韶“历位太尉、侍中、录尚书、司州牧,进太傅”。高洋称帝后,尤其是天保后期,元氏处境迅速恶化。《北齐书·元韶传》:“文宣帝剃韶髯,加以粉黛,衣妇人服以自随,曰:‘我以彭城为嫔御。’讥元氏微弱,比之妇女。”又记:“(天保)十年,太史奏云:‘今年当除旧布新。’文宣谓韶曰:‘汉光武何故中兴?’韶曰:‘为诛诸刘不尽。’于是乃诛诸元以厌之。遂于五月诛元世哲、景式等二十五家,余十九家并禁止之。韶幽于京畿地牢,绝食,啖衣袖而死。及七月,大诛元氏,自昭成已下并无遗焉。”史言“昭成已下并无遗焉”,并不确切,如孝昭皇后父元蛮、元文遥以及元永、元景安父子等幸免,而蛮改姓步六孤氏。除了肉体消灭之外,高洋似乎还有意在屠杀时给部分人留一线生路。据《北齐书·文宣纪》,在屠杀与迫害进行了数月以后,高洋发布了一道诏书:“诸军民或有父祖改姓冒入元氏,或假托携任,妄称姓元者,不问世数远近。悉听改复本姓。”这道诏书虽然声称只针对本非姓元者,但对于劫后余生的元氏成员,除了那些实在无法谎称自己并非元氏皇族者,其他很多人自然会想尽一切办法撇清与元魏宗室的关系,从而躲避政治迫害。这样一来,宗室近属已被屠戮殆尽,旁支疏宗自会全力抹掉对元氏的认同,元魏宗室集团就这样在肉体和心理两个层面都被瓦解了。

针对元氏的屠杀始于天保十年(559),即高洋在位的最后一年。从他对元渠姨的威胁以及元韶受到的侮辱来看,这位以狂悖著称的皇帝对元氏的压制乃至残害实久已有之。了解了以上历史背景,元渠姨仅仅因为婚礼上戏弄高洋便受到死亡威胁,又因这个威胁而深藏不出,段家与娄太后为了保护她煞费苦心,这些便都容易理解了。

据《北齐书·段韶传》,在屠杀中,元氏“前后死者凡七百二十一人”。不管是不是屠杀的结果,此后元氏人物的确未曾对北齐政权构成威胁。文宣帝高洋暴崩,针对元氏的屠杀随之终止,一个对于元魏宗室来说弥漫着恐怖气息的时代结束了,元渠姨也终于可以结束躲藏逃命的日子。后来的皇帝不再像高洋那样热衷于疯狂屠杀,政策有所转变。到了乾明元年(560),也就是高洋死后第二年,“诏诸元良口配没宫内及赐人者,并放免”,见《北齐书·废帝纪》。以后不再能见到北齐有专门针对元魏宗室的迫害活动,从天保劫难幸存下来的元氏子孙多少改善了处境。尽管如此,天保屠戮对元氏的影响,不仅仅是生命损失,还有社会地位的急骤下跌。

天保屠杀以后,元渠姨已经四十多岁,之前的变故给她留下什么样的影响,我们已无从知晓,创伤自不必说,会不会劫后余生,反而彻悟、淡然?逃脱高洋的毒手之后,相对于之前胆战心惊的经历,接下来她可能过了近二十年“平淡”的生活,当然我们不知道她个人经历了什么,只好暂且这么推测。因为除了后主武平二年(571)段韶去世,这十几年的岁月里“似乎”没有发生会对她生活有较大影响的事件,尤其是再也没有迫害屠杀元魏宗室成员那样的政治事件,而且段氏的地位并未因段韶之死受到太大影响。

可是,平静生活还是被打破了。北齐武平七年(576),北周武帝率大军攻破晋阳,次年周师入邺,不久俘获齐后主及幼主,北齐王朝骤然崩坍。周军将齐后主、幼主与太后、诸王公大臣遣送长安,元渠姨一家很可能也在其中。北齐灭亡了,这个朝代曾经显赫的家族与核心人物在新的王朝已不再重要。一个家族脱离了权力核心,一方面意味着失去了许多资源,失去了显赫地位,另一方面也意味着远离旋涡中心,远离了政治动荡带来的风险。对于元渠姨来说,好像更是如此。远离政治斗争,也许反而更容易过上淡然、平和的生活。

不过命运却另有自己的打算。

《北齐书·段韶传》末尾附了段韶子孙的事迹,韶第三子德业在北周建德七年参与了高元海反周的活动,被处死。另外,第二子深在入周后拜大将军、郡公,最后“坐事死”,未言所坐何事。北齐灭亡后周武帝很快死去,北周政权不久也被杨坚控制,紧接着就是“杨隋代周”。既然史书说段深入周后“坐事死”,而自入周至周亡时间很短,那么所坐之“事”很有可能就是段德业参与叛乱的事件。段深是段韶第二子,其长兄段懿在北齐时就已死去,周灭齐后,段深与段德业成为段氏男性中最年长的两位。很可能,段德业参与叛乱,北周并没有诛灭段氏全家,只杀掉了德业之兄段深。

段深和段德业之死必然给这个家族带来不小的影响。本来段氏就是北齐勋贵,他们在北周是被防范监视的对象,段深、段德业二人的死更会恶化段氏的处境。他们二人也许都是元渠姨的儿子,如果是这样,二人之死对于元渠姨来说可谓巨大打击。元渠姨经历了魏齐禅代,逃过了天保屠杀,目睹了周灭齐的战争,至花甲之年,又陷入失去爱子的悲痛和艰难时局的双重不幸之中。墓志称她“冠冕二京,羽仪一代”,自然是虚词套话,当我们了解了故事的背景,再来读这一句话,不能不感到讽刺和辛酸。

周灭齐后,为了安抚齐人,尤其是北齐的衣冠显贵,很多齐的高官子弟仍被任以官职,授以爵位。《周书·宣帝纪》宣政元年八月诏:“伪齐七品以上,已敕收用,八品以下,爰及流外,若欲入仕,皆听预选,降二等授官。”从《北齐书》的记载看,这条诏令确实是实行了。如《北齐书·厍狄干传》附《厍狄士文传》:厍狄干之孙厍狄士文,周武帝“授开府仪同三司,随州刺史”。《段韶传》记其子孙多有北周或隋的官爵,故而元渠姨墓志言“冠冕二京”。

大概随着时间的推移,尤其是入隋以后,北齐勋贵家族受到的猜疑防范会慢慢淡化,虽然不可能再有昔日的荣光,最终还是安定了下来。起初他们和北齐皇族一起迁到长安,除了会受到监视之外,还不允许自由移徙。到后来这些都有所改变。如孝昭元皇后在北周晚期被放还山东,文宣李皇后在隋代回到赵郡。元渠姨卒于开皇十七年,应该有足够的时间返回山东,而她后来死在了长安,死后才葬回邺城。这应该是因为段氏子弟还有一些在各地做官,把家留在长安,没有迁回邺城。段氏家族的兴盛与否完全依托于北齐政权的盛衰,而不像赵郡李氏等家族,在故乡有着深厚的根基与长期的影响力。不过,元渠姨死后,段家还是有能力将她的灵柩运回邺城举行葬礼,还制作了一方墓志。也正是因为有了这方墓志,我们才能更多地了解这位在正史中被一笔掠过的女性。然而这方墓志的疏简也让人失望。她明明是一个很有故事的人,一次又一次的时代变迁一定会在她身上留下烙印,但是在墓志套话敷衍、冠冕堂皇的叙述里,她一生活泼泼的爱恨情仇都被隐去了。

元渠姨墓志的发现,让我们了解《北史·段昭仪传》更多的后续信息,从而有可能试着讲述这位元魏宗室女子一生的故事。她的故事一定程度上也是当时众多元氏女子人生遭遇的缩影。她们出生时地位高贵,却在青少年之时经历了魏末的战乱与分裂。她们既要面对政治巨变带来的社会地位和心理落差,又要在元氏已然开始没落之时,继续被新贵们榨取仍存的可资利用的价值,还要在动荡时局中小心翼翼地躲避各种艰难危险。她们的事迹虽然零零散散地保存于传世史籍之中,但真正的故事早已被遗忘。元渠姨墓志能提供的新的历史信息虽极为有限,却提醒我们,还可以试着去找回关于她的,以及像她一样经历了那个时代的元氏女子们的故事。